建設現場や催事会場などで目にする交通警備は、歩行者や車両の事故を防ぐために欠かせない仕事です。しかし交通警備の現場でどのような作業が実際に行われているかは、あまり知られていません。この記事では、交通警備の基本的な役割や交通整理との違い、誘導の手順やポイントなどを詳しく紹介します。

交通警備の仕事とは

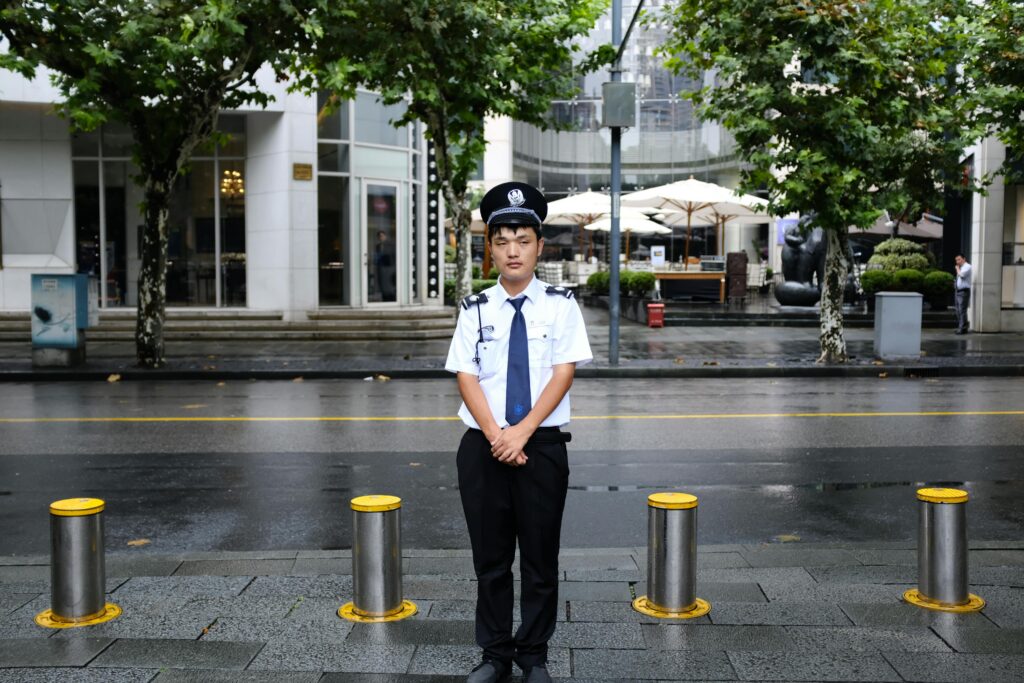

交通警備の仕事は、道路や催事会場、工事現場などで車や歩行者の安全を守る重要な役割を担っています。交通の流れを円滑にし、車両や歩行者の事故を防ぐために警備員が誘導や監視を行います。まずは交通警備とは具体的にどのような仕事なのか、交通整理との違いと併せて詳しく見ていきましょう。交通警備の仕事内容

交通誘導警備は、歩行者や車両が事故なく通れるように、現場の状況を見極めながら誘導を行います。この業務は警備業法にもとづいており、通行に支障や危険が生じる場所で事故を未然に防ぐことを目的としています。現場の状況に応じて柔軟な対応が求められ、車両の進行や停止の合図、歩行者の誘導など、的確な判断と行動が重要となる仕事です。また通行人や車両の動きを整理し、混雑や衝突が起きないように環境を整える役割を担っています。

さらにドライバーや歩行者の信頼を得るために、円滑なコミュニケーションをとることも重要です。礼儀正しい態度とともに、落ち着いた対応を心がけなくてはいけません。

交通整理との違い

交通誘導警備と交通整理は混同されやすいですが、行う人や業務の範囲、法的な立場に違いがあるので注意が必要です。交通整理は警察官や交通巡査員が道路交通法に基づいて指示を出すため、従わなければ法律違反となる場合があります。停電や事故、自然災害などで信号機が使えなくなると、交通の混乱を避けるために警察官や交通巡視員が現場で手信号や誘導棒を使って車や歩行者を誘導します。このような業務が、交通整理です。一方、交通誘導警備は民間の警備員が行う業務であり、法的拘束力はありません。

交通誘導警備員の指示はあくまで協力を促すもので、強制力はないのが特徴です。交通誘導警備は、工事現場やイベントなどで、歩行者や車両の安全な通行を確保するために行われる重要な業務で、現場の状況に応じて臨機応変な判断と行動が求められます。

交通誘導警備の基本動作

誘導棒や手旗などの道具を使って、車両の運転手や歩行者にサインを送り安全に誘導します。交通誘導の基本動作は以下の4つです。それぞれの動作について、詳しく見ていきましょう。停止を予告する動作

車に停止の準備を促す際、警備員は誘導棒を縦に持ち上げ、頭の上で左右に大きく振って合図を送ります。この動作は運転手に対して、近くで停止が必要になることを知らせるための重要な合図です。誘導棒を振るときは、手首やひじを動かさず、腕全体を使って大きく動かすことがポイントです。大きな動作は警備員自身の安全にもつながり、周囲の車両に注意を引きつける効果も期待できます。

徐行を促す動作

徐行を指示するときには、誘導棒を横向きに構えたまま、腕をまっすぐ伸ばして穏やかに上下に揺らします。この動きはスピードを落として進むよう促すサインであり、穏やかでわかりやすい動作を心掛けることがポイントです。車両の急発進に注意しながら周囲の状況にも十分気を配ります。停止させる動作

誘導対象を停止させる場合は、右手で誘導棒をもち、地面と水平になるように掲げます。手首やひじを曲げずに大きく誘導棒を動かすことで、運転手に認識してもらいやすくなります。また急発進に注意を払いながら、安全を第一に考えて誘導することが重要です。進行を促す動作

誘導対象を進行させる場合は、進行方向と並行に立ち、誘導棒を右手にもって車を招くように誘導します。同時に、進行先に歩行者や自転車がいないかを確認し、安全が確保されていることを確認しながら誘導を行うことが重要です。車の動きだけでなく、周囲の状況を広く把握し、事故を未然に防ぐ役割も果たしています。交通警備は有資格者の配置が必要なケースも

交通誘導警備は基本的に資格がなくても行えますが、一定の条件下では有資格者の配置が義務付けられる場合があります。とくに高速道路や自動車専用道路のような指定路線での警備業務では、法律により交通誘導警備業務検定2級以上の合格者を配置しなければなりません。この規定は都道府県公安委員会によって定められており、交通の安全確保のため重要な役割を果たしています。交通誘導警備の資格は警備業務検定のひとつであり、合格すると国家資格が得られます。

警備業務検定は6種類あり、その中に交通誘導警備業務も含まれています。各検定には1級と2級があり、2級は誰でも受験可能ですが、1級を受験するためには2級合格後に最低1年間の実務経験が必要です。