警備員は全国的に需要が高く、就職・転職先としても注目されています。中でも服装に関する規定は非常に厳しく、事前にその内容を正しく理解しておくことが求められます。この記事では、警備員の服装規定の概要とその背景について分かりやすく解説します。ぜひご一読ください。

警備員の服装はなぜ決まっているのか

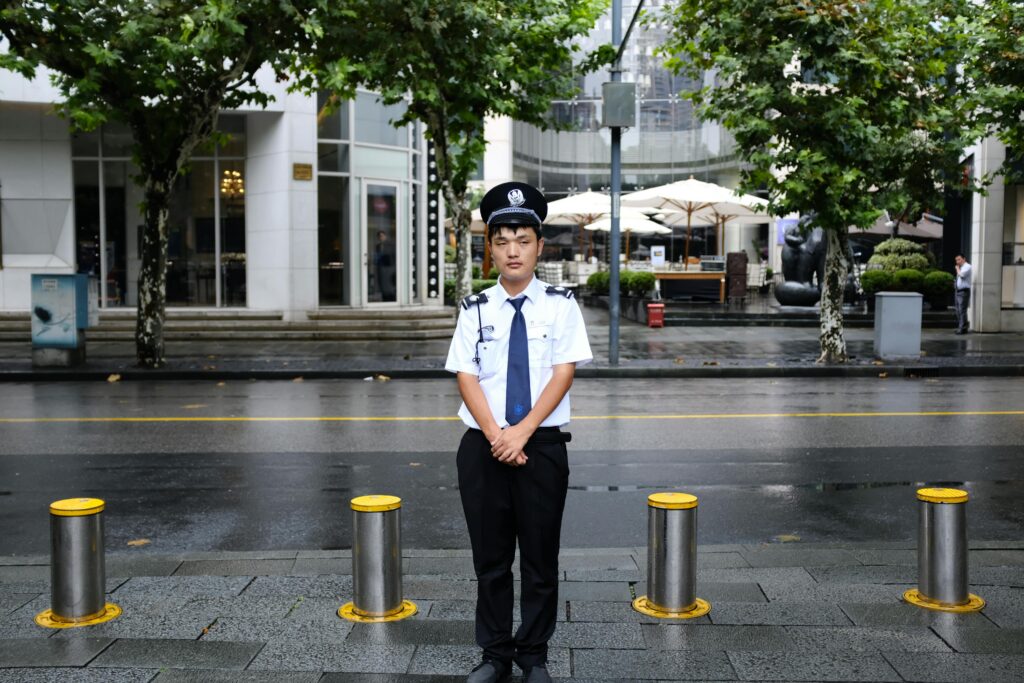

警備員は、全国の施設やイベントなど多くの現場に配置されています。その際、制服には共通したスタイルがあり、私服など自由な服装は許可されていません。服装に厳しい規定があるのは、それなりの理由があるためです。ここでは、その背景について解説します。警備業法による義務

警備員の服装は、各警備会社が定めた内容を公安委員会に届け出ることが義務付けられています。届け出た制服以外での勤務は認められておらず、勝手な変更は法律違反となります。そのため、警備員は必ず決められた制服を着用しなければなりません。服装義務化の意味

警備員の役割は、人々の安全を守ることにあります。制服を着用することで、周囲から一目で警備員だと認識されやすくなり、緊急時にも助けを求めやすくなります。これは、防犯・防災の観点から非常に重要です。また、警備員が規定以外の服装で業務を行うと、警備会社や本人が法令違反と見なされ、罰則の対象になる可能性があります。服装の統一は、警備の信頼性を支える基本であり、法令遵守の意識が欠かせません。

服装届出書に記載されている7つの必要事項

警備会社が制服を公安委員会に届け出る際には、7つの項目について詳細に記載する必要があります。服装は、警備員であることが一目で分かり、かつ業務に支障がないよう機能性も求められます。それぞれの項目について見ていきましょう。帽子・ヘルメット

帽子やヘルメットの着用は義務付けられており、勤務する現場によって使い分けられます。屋内警備では制帽を着用し、正面には所属する警備会社の記章を貼付します。これにより、所属を明確にし、信頼性を高めます。一方、屋外警備では安全性の観点からヘルメットが必要です。車両誘導や人混み整理、貴重品運搬といった危険性の高い業務に対応するためです。

上衣

シャツやジャケット、防寒コート、空調服、ネクタイなどが含まれます。色・形・素材に加え、ポケットの数や位置、ボタンの数といった細部まで記載が必要です。すべてのアイテムについて前後からのスタイルが分かるよう届け出る必要があります。下衣

ズボンや防寒ズボンが基本で、上衣と同様に詳細を届け出ます。会社によっては、女性用のスカートやキュロットなども届け出が可能です。実際の業務に支障のない範囲で、会社ごとの方針が反映されます。標章ワッペン

胸部と上腕部に装着する標章ワッペンには、警備会社名などを明示することが義務付けられています。これにより、警備員であることが一目で認識でき、警戒性や安心感を高める役割を果たします。標章ワッペン原寸大の面積図

標章は、面積60平方センチメートル以上の大きさが必要とされ、原寸大の図・寸法・面積を記載して届け出ます。装着位置は胸部と上腕部に限定され、認可されたデザインでなければなりません。服装の着用写真

制服を実際に着用した写真も必要です。正面およびワッペンの見える側面の2枚を提出し、無背景・カラーで縦12cm×横8cmの規格が定められています。外見から規定どおりであることを確認するための資料です。そのほかの装備品

夜光ベストや雨天用カッパ、安全靴など、付属装備もすべて届け出対象です。とくに安全靴は、日本工業規格(JIS)に適合したものでなければなりません。また、「モール」と呼ばれる警笛を吊るす紐は、止血や拘束など緊急時に使用されるため、必須の装備品です。モールの色は階級によって異なり、正確な着用が求められます。いずれのアイテムも、個人の判断で追加・変更することは禁止されており、公安委員会の許可を受けたもののみが使用を認められています。

警備員の服装でやってはいけないNG行為とは

警備員の制服は、法律に基づいて厳密に定められており、常に高い意識と適切な管理が求められます。ここでは、警備員として絶対に避けるべき服装のNG行為について解説します。不潔な服装

警備業務では汗をかいたり、汚れる場面もありますが、不潔なままの服装で勤務することは厳しく禁じられています。制服は毎日洗濯・アイロンがけを行い、常に清潔であることが求められます。清潔感のある身だしなみは、一般の人々に安心感を与えるだけでなく、犯罪抑止の効果にもつながります。見た目の印象が警備の信頼性を左右することを理解しましょう。

だらしない服装

制服を正しく着用することも、警備員の基本です。シャツをズボンから出したままにしたり、ズボンがずり落ちている、ネクタイを緩める、首元のボタンを開けるといった着崩しは、見る人に不快感や不安感を与える原因になります。また、こうした服装は動きづらさにもつながり、緊急時の迅速な対応が難しくなるリスクがあります。常に緊張感をもち、制服は規定どおりに整えて着用しましょう。